Description de la situation

L’épidémie en bref

La République du Cameroun fait partie des pays d’Afrique occidentale et centrale régulièrement touchés par des épidémies de choléra. Entre le 29 octobre 2021 et le 30 avril 2022, 6652 cas suspects, dont 134 mortels (taux de létalité : 2 %), ont été notifiés.

Les flambées épidémiques de choléra en cours au Cameroun peuvent être attribuées à plusieurs facteurs de risque, notamment la large circulation de Vibrio cholerae dans le pays, l’accès limité à l’eau potable dans certaines zones, le caractère saisonnier du choléra et des conditions inadéquates en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

Description de la flambée épidémique

Le Cameroun notifie des cas suspects de choléra depuis le début de l’année 2021. La flambée épidémique a été déclarée par les autorités sanitaires le 29 octobre 2021 et se poursuit depuis lors. Au 30 avril 2022, 6652 cas suspects de choléra, dont 134 mortels (taux de létalité de 2 %), avaient été notifiés dans six régions – les régions du Sud-Ouest (4617 cas, 77 décès), du Littoral (1704 cas, 51 décès), du Sud (183 cas, 2 décès), du Centre (125 cas, 4 décès), du Nord (15 cas, aucun décès) et de l’Extrême-Nord (8 cas, aucun décès). Parmi les 6652 cas suspects, 5960 cas (90 %), dont 93 mortels (69 %), avaient été signalés en 2022. Entre le 29 octobre 2021 et le 30 avril 2022, 1008 échantillons de selles au total ont été testés dans les six régions et des résultats de culture positifs pour Vibrio cholerae O1 ont été obtenus pour 40 % (403) d’entre eux.

Bien que la flambée épidémique de choléra ait commencé fin octobre, le nombre de cas suspects hebdomadaires a augmenté, passant de 200 la neuvième semaine de 2022 (qui se terminait le 6 mars) à 1262 la 12e semaine (qui se terminait le 27 mars). Le taux de létalité global signalé à ce jour en 2022 (2 %) est inférieur au taux notifié en 2021 (3,6 %). Néanmoins, il demeure supérieur au taux de létalité de 1 % attendu pendant une flambée épidémique de choléra lorsqu’un traitement peut être instauré rapidement. Par ailleurs, les régions du Centre et du Littoral continuent à signaler de forts taux de létalité (2,9 % et 3 %, respectivement).

Si deux régions, les régions du Centre et du Sud-Ouest, ont notifié des cas de choléra en 2021, l’épidémie s’est étendue géographiquement à cinq régions (Centre, Littoral, Nord, Sud, Sud-Ouest) depuis mars 2022.

Au 30 avril, la région du Sud-Ouest demeurait la plus touchée, avec 4617 cas (69 %), dont 77 mortels (taux de létalité de 1,6 %), parmi lesquels 4069 cas (88 %) avaient été signalés en 2022. La région du Littoral vient en deuxième position et comptabilise 1704 cas (26 %) et 51 décès (taux de létalité de 3 %), dont 1684 cas (99 %) notifiés en 2022.

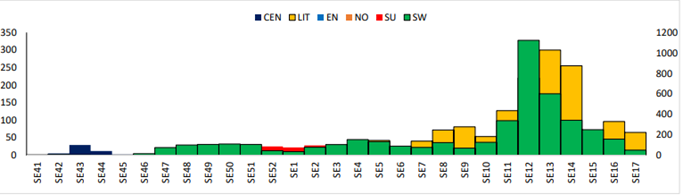

Figure 1 : Courbe épidémiologique des cas de choléra par date d’apparition des symptômes et issue de la maladie, du 29 octobre au 30 avril (n=6652)

Remarque : SE désigne la semaine épidémiologique. Par ailleurs, la SE41 à la SE52 correspondent à l’année 2021 et la SE1 à la SE17 à l’année 2022.

*CEN : région du Centre ; LIT : région du Littoral ; EN : région de l’Extrême-Nord ; NO : région du Nord ; SU : région du Sud et SW : région du Sud-Ouest.

Figure 2 : Distribution des cas de choléra au Cameroun, du 29 octobre 2021 au 30 avril (n=6552) – épidémiologie du choléra

Épidémiologie du choléra

Le choléra est une infection intestinale aiguë provoquée par l’ingestion d’eau et d’aliments contaminés par le bacille Vibrio cholerae. Il est principalement lié à un accès insuffisant à l’eau potable et à des moyens d’assainissement inadéquats. C’est une maladie extrêmement virulente susceptible d’entraîner une diarrhée aqueuse aiguë sévère associée à une forte charge de morbidité et de mortalité et de se propager rapidement, selon la fréquence d’exposition, la population exposée et le contexte. Touchant les enfants comme les adultes, la maladie peut être mortelle si aucun traitement n’est administré.

La phase d’incubation varie de 12 heures à cinq jours après l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. La plupart des sujets infectés par V. cholerae ne manifestent aucun symptôme, bien que le bacille soit présent dans leurs selles pendant 1 à 10 jours après l’infection et soit éliminé dans l’environnement, où il peut potentiellement infecter d’autres personnes. Pour les personnes qui manifestent des symptômes, ceux-ci restent bénins à modérés dans la majorité des cas, tandis que chez une minorité de malades, une diarrhée aqueuse aiguë, s’accompagnant de déshydratation sévère, se développe. Le choléra est une maladie facile à traiter. On peut guérir la plupart des sujets atteints en leur administrant rapidement des sels de réhydratation orale (SRO).

Le choléra peut être endémique ou épidémique. Une région d’endémie du choléra est une zone où des cas de choléra confirmés ont été détectés pendant les trois dernières années, une transmission locale étant établie (les cas ne sont pas importés). Une épidémie de choléra peut survenir tant dans les pays d’endémie que dans ceux où le choléra n’est pas endémique.

Les crises humanitaires, qui ont notamment pour conséquence l’interruption des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et les déplacements de populations dans des camps mal équipés et surpeuplés, peuvent augmenter le risque de transmission du choléra, si jamais le bacille est présent ou s’il est introduit. Il n’a jamais été fait état d’épidémie à partir de cadavres de personnes non infectées.

Pour maîtriser les flambées épidémiques de choléra et réduire la mortalité due à cette maladie, il est essentiel d’adopter une approche à multiples facettes, alliant des mesures de surveillance, d’amélioration de la qualité de l’eau et des installations d’assainissement, de promotion de l’hygiène et de mobilisation sociale, couplées à l’introduction d’un traitement et de vaccins anticholériques oraux.

Action de santé publique

L’OMS a mobilisé des équipes d’experts pour appuyer les interventions et apporte un soutien technique, logistique et financier au gouvernement. En outre,

- Le système de gestion des incidents national organise des réunions de coordination à intervalles réguliers avec les partenaires aux niveaux central et régional afin de soutenir les équipes intervenant dans les districts.

- Un plan d’intervention incluant des partenaires d’intervention a été établi par le Ministère de la santé.

- Des kits anticholéra ont été distribués pour faciliter les interventions.

- Des réunions de sensibilisation continuent à être menées avec des partenaires locaux et internationaux.

- Des équipes d’intervention ont été mobilisées sur les sites touchés par des flambées épidémiques majeures pour soutenir les activités d’intervention et mener des enquêtes.

- Du 18 au 23 février, la première tournée d’une campagne de vaccination anticholérique orale (VCO) a été organisée dans quatre districts sanitaires de la région du Sud-Ouest. Cette campagne ciblait 204 800 personnes, avec une couverture administrative de 85,5 %. La campagne de vaccination a été étendue à 11 districts supplémentaires dans les régions du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest entre le 8 et le 12 avril 2022, ciblant 842 086 personnes avec une couverture administrative de 89 %. La campagne a été associée à des interventions en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, dont la distribution de pastilles de purification de l’eau.

- Une chimioprophylaxie de masse par VCO a été mise en place dans une zone pénitentiaire à la suite d’une flambée épidémique de choléra notifiée fin mars.

- Les activités de surveillance ont été renforcées afin de permettre la détection active des cas et d’orienter les patients dans les districts concernés.

- Les sites de flambée épidémique et les ménages où des cas ont été confirmés ont été décontaminés.

- Les membres et dirigeants des communautés ont été formés aux pratiques de lavage des mains, de purification de l’eau et de désinfection des habitations et des espaces publics.

Estimation du risque par l’OMS

La République du Cameroun fait partie des pays d’Afrique occidentale et centrale régulièrement touchés par des épidémies de choléra. Plusieurs facteurs de risque existent dans le pays, notamment la circulation de Vibrio cholerae, en particulier dans les régions du Nord, du Littoral, du Centre et du Sud-Ouest, l’accès limité à l’eau potable dans certaines zones, y compris la capitale Yaoundé, ainsi que les pratiques culturelles contribuant à des conditions insalubres en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Au Cameroun, le choléra présente un caractère saisonnier variable selon les régions. Dans les régions du Sud-Ouest et du Littoral, qui sont actuellement les plus touchées, le choléra survient le plus souvent pendant la saison des pluies (de novembre à avril) ou au moment du passage de la saison des pluies à la saison sèche. Dans la région du Centre, les cas de choléra les plus fréquents se concentrent sur la saison des pluies, à savoir de mai à juin et d’octobre à novembre. La continuité des saisons des pluies pourrait encore augmenter le risque de transmission au sein du pays.

Par ailleurs, l’insécurité existant dans certaines des zones touchées du pays limite encore davantage l’accès aux services, compliquant la lutte contre les flambées épidémiques.

La flambée épidémique de choléra a fait un premier bond fin octobre 2021, avec une nouvelle détérioration de la situation en mars 2022, 70 % des cas étant notifiés dans la région du Sud-Ouest. En raison de l’accessibilité géographique limitée de certaines zones, des problèmes de sécurité et de l’insuffisance des réseaux de communication, la mise à jour des données épidémiologiques est irrégulière et il est possible que les cas soient sous-notifiés. De plus, les mouvements importants de populations de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, la faiblesse du système de santé, le manque de ressources humaines, la méconnaissance des protocoles thérapeutiques et la communication insuffisante sur les risques de choléra constituent un défi permanent.

En outre, dans les zones du nord, le Cameroun est bordé par les États nigérians d’Adamawa, de Borno et de Taraba, et les mouvements de population transfrontaliers sont fréquents et importants, ce qui représente un risque de transmission. Il existe également un risque de propagation internationale, en particulier vers la République du Tchad, qui a des frontières communes à la fois avec le Nigéria et avec le Cameroun.

Le pays mène des campagnes de vaccination contre le choléra, ce qui devrait contribuer à contenir la flambée épidémique. Cependant, des efforts supplémentaires, assortis d’autres interventions telles que l’accès à un traitement adéquat et à l’eau potable, sont nécessaires pour maîtriser la flambée.

Conseils de l’OMS

L’OMS recommande d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux installations d’assainissement et d’adopter des pratiques adéquates de gestion des déchets, de sécurité sanitaire des aliments et d’hygiène pour prévenir la transmission du choléra. Des vaccins anticholériques oraux doivent être associés à l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement pour limiter les flambées de choléra et favoriser la prévention dans les zones connues pour être à haut risque.

Il est conseillé de renforcer la surveillance, en particulier dans les communautés. Dans les zones touchées par la flambée, il faudrait assurer une prise en charge appropriée des cas, notamment améliorer l’accès aux soins, pour faire reculer la mortalité. Il faut faire en sorte que les pays soient prêts à détecter rapidement cette flambée de choléra et à y réagir afin de réduire le risque de propagation à d’autres régions. L’installation de points de réhydratation orale au sein des communautés est également essentielle pour permettre une prise en charge précoce au moyen de la réhydratation orale, du dépistage et de l’orientation des patients. Étant donné que la flambée touche des zones frontalières sujettes à des mouvements transfrontaliers importants, l’OMS encourage les pays concernés à coopérer entre eux et à échanger régulièrement des informations.

Voyages ou échanges commerciaux internationaux : sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS ne recommande aucune restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux avec le Cameroun.

Informations supplémentaires

Rapports Situation Choléra Cameroun

Principaux repères de l’OMS sur le choléra

Référence à citer : Organisation mondiale de la Santé (16 mai 2022). Bulletin d’information sur les flambées épidémiques ; Choléra — République du Cameroun. Disponible à l’adresse : https://covid.comesa.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON374

Voir tous les bulletins d’information sur les flambées épidémiques liés à cet événement

En savoir plus sur le choléra (en anglais)

Épidémiologie de la maladie

Cholera is an acute enteric infection caused by ingesting the bacteria Vibrio cholerae present in contaminated water or food. It is mainly linked to insufficient access to safe drinking water and inadequate sanitation. It is an extremely virulent disease that can cause severe acute watery diarrhoea resulting in high morbidity and mortality, and can spread rapidly, depending on the frequency of exposure, the exposed population and the setting. Cholera affects both children and adults and can be fatal if untreated.

The incubation period is between 12 hours and five days after ingestion of contaminated food or water. Most people infected with V. cholerae do not develop any symptoms, although the bacteria are present in their faeces for 1-10 days after infection and are shed back into the environment, potentially infecting other people. Among people who develop symptoms, the majority have mild or moderate symptoms, while a minority develop acute watery diarrhoea with severe dehydration. Cholera is an easily treatable disease. Most people can be treated successfully through prompt administration of oral rehydration solution (ORS).

Cholera can be endemic or epidemic. A cholera-endemic area is an area where confirmed cholera cases were detected during the last three years with evidence of local transmission (cases are not imported from elsewhere). A cholera epidemic can occur in both endemic countries and in non-endemic countries.

The consequences of a humanitarian crisis – such as disruption of water and sanitation systems, or the displacement of populations to inadequate and overcrowded camps – can increase the risk of cholera transmission, should the bacteria be present or introduced. Uninfected dead bodies have never been reported as the source of epidemics.