Aperçu de la situation

Description de la situation

Du début de l’année 2023 au 25 février 2024, 13 pays de la Région africaine de l’OMS (le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud, le Tchad et le Togo) ont enregistré des cas probables ou confirmés de fièvre jaune.

D’après les données préliminaires pour 2023, le taux de létalité est de 11 % et le ratio hommes-femmes de 1,7. L’âge médian des cas est de 25 ans, les deux tiers (69 %) des personnes touchées étant âgées de plus de 15 ans. Dans de nombreux pays concernés, les capacités de surveillance ne sont pas optimales, car les données sont fragmentées, l’intégration avec les systèmes de surveillance systématique et cliniques est limitée et le manque de définitions de cas normalisées contribue à la sous-notification et à l’augmentation des taux de mortalité.

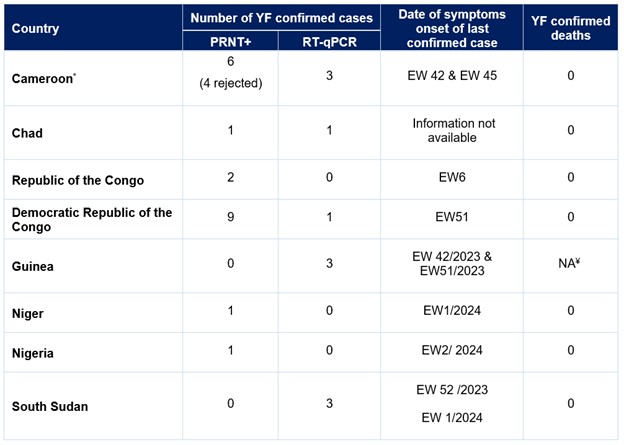

Au cours du quatrième trimestre de 2023, et au 25 février 2024, huit pays (le Cameroun, le Congo, la Guinée, le Niger, le Nigéria, la RDC, le Soudan du Sud et le Tchad) ont signalé une transmission active de la fièvre jaune et des cas confirmés de la maladie (Tableau 1). Ces pays ont commencé à planifier la riposte.

Le Gabon, le Niger, le Nigéria, le Tchad et le Togo** attendent actuellement la classification finale des échantillons positifs pour la fièvre jaune à l’issue de tests de séroneutralisation par réduction des plages de lyse (PRNT).

Cameroun : trois cas de fièvre jaune ont été confirmés par PCR (amplification en chaîne par polymérase) au cours des semaines qui se sont achevées le 22 octobre et le 13 novembre 2023. Le pays a enregistré des cas probables ou confirmés de fièvre jaune tout au long de l’année 2023, à partir de la semaine qui s’est achevée le 29 janvier 2023.

Tchad : un patient chez qui un échantillon avait été prélevé le 10 octobre 2023 dans le district de Léré de la région Mayo-Kebbi Ouest et qui a été testé positif pour la fièvre jaune par PCR alors que la recherche d’anticorps était négative a été signalé le 18 janvier 2024.

République du Congo : des cas doivent encore être classés par les autorités sanitaires nationales. Aucune autre information n’était disponible en février 2024.

République démocratique du Congo : un cas de fièvre jaune positif à l’issue d’un test PCR et dont le statut vaccinal est inconnu a été signalé le 18 décembre 2023. De plus, neuf cas positifs à l’issue d’un PRNT ont été enregistrés ; pour huit d’entre eux, le statut vaccinal est inconnu et pour le neuvième, des informations manquent dans le dossier médical.

Guinée : trois cas signalés le 17 octobre et le 23 décembre 2023 ont été confirmés à l’issue d’un test PCR à l’Institut Pasteur de Dakar (IPD). Il s’agit d’une fille de 6 ans de la région de Faranah, d’un garçon de 7 ans du district sanitaire de Koundara (échantillon prélevé le 6 décembre) et d’une femme de 60 ans du district de Guéckédou (échantillon prélevé le 15 décembre). Trois des sept régions du pays ont donc été touchées. Il est à noter que cet événement survient moins de trois ans après la confirmation de cas dans le district sanitaire de Koundara en 2020 et en 2021.

Niger : un cas a été signalé dans la ville de Tahoua, dans le département de Tahoua, au cours de la première semaine de janvier 2024. Aucune autre information n’était disponible en février 2024. Des enquêtes sont en cours.

Nigéria : un cas de fièvre jaune positif à l’issue d’un PRNT a été signalé en janvier 2024 dans l’État de Lagos. Il s’agissait d’un homme de 49 ans résidant en zone rurale. Des enquêtes sont en cours.

Soudan du Sud : un cas confirmé de fièvre jaune a été signalé le 24 décembre 2023, à la suite d’une enquête sur des cas suspects de fièvre hémorragique virale et des décès connexes. Il s’agissait d’un homme de 24 ans qui présentait de la fièvre, une hématémèse et un ictère. Deux autres cas ont été confirmés le 2 février 2024. Au 12 février 2024, le Soudan du Sud avait signalé 64 cas correspondant à la définition actuelle de cas de fièvre jaune, dont 61 cas suspects et trois cas confirmés, dans six des 10 comtés de l’État de l’Équatoria-Occidental : Yambio (33), Nzara (09), Tambura (12), Ibba (4), Ezo (5) et Maridi (1). Parmi les 61 cas suspects, six décès présumés font actuellement l’objet d’une enquête.

Figure 1. Répartition des cas confirmés de fièvre jaune signalés dans huit pays de la Région africaine de l’OMS, du 1er octobre 2023 (semaine épidémiologique 40) au 21 février 2024 (semaine épidémiologique 8)

Tableau 1. Classification des cas confirmés de fièvre jaune signalés par pays de la Région africaine de l’OMS sur la base des résultats communiqués par les laboratoires régionaux de référence et des résultats des sessions de classification, du 1er octobre 2023 (semaine épidémiologique 40) au 21 février 2024 (semaine épidémiologique 8).

Notes de bas de page :

PRNT : test de séroneutralisation par réduction des plages de lyse

RT-qPCR : réaction en chaîne par polymérase avec transcriptase quantitative inverse

Cas confirmé : cas confirmé d’infection par le virus de la fièvre jaune à l’issue d’un test positif par RT-qPCR

*Il est à noter qu’au cours de l’année 2023, le Cameroun a signalé 32 cas confirmés dans les 10 régions du pays, dont 23 cas positifs à l’issue d’un PRNT et neuf cas positifs à l’issue d’un test RT-PCR. Quatre des six échantillons positifs à l’issue d’un PRNT ont été rejetés. Notamment, six cas ont été classés comme confirmés dans la zone urbaine densément peuplée de Douala au cours des semaines épidémiologiques 8 à 38 de 2023.

¥Non disponible

**Un cas est en attente de classification au Togo.

Togo : au cours de la semaine épidémiologique 5 (29 janvier 2024), une fille de 7 ans a été amenée dans un établissement de santé car elle avait de la fièvre et un ictère, sans autres symptômes. Cette enfant avait été vaccinée contre la fièvre jaune cinq ans auparavant et n’avait jamais voyagé. Un test de diagnostic rapide a mis en évidence une positivité pour le paludisme, et l’enfant a été traitée en conséquence. De plus, elle a présenté un résultat de 1/60 au test PRNT pour la fièvre jaune. L’enfant s’est complètement rétablie. Ce cas est en attente de classification par le Ministère de la santé.

Épidémiologie de la maladie

La fièvre jaune est une maladie à tendance épidémique évitable par la vaccination. Elle est causée par un arbovirus qui est transmis à l’être humain principalement par des piqûres de moustiques des genres Aedes et Haemagogus infectés. La période d’incubation varie de 3 à 6 jours. Nombreuses sont les personnes infectées qui ne présentent pas de symptômes, mais lorsque ceux-ci apparaissent, les plus courants sont la fièvre, les douleurs musculaires, principalement dorsales, les céphalées, la perte d’appétit et les nausées ou les vomissements. Dans la plupart des cas, les symptômes disparaissent au bout de 3 à 4 jours. Un faible pourcentage de cas évolue vers une phase toxique où s’installe une infection systémique affectant le foie et les reins. Ces personnes présentent parfois des symptômes plus sévères : forte fièvre, douleurs abdominales accompagnées de vomissements, ictère et urines foncées dues à une insuffisance hépatique et rénale aiguë. Des saignements de la bouche, du nez, des yeux ou de l’estomac peuvent se produire. La mort peut survenir dans les 7 à 10 jours chez environ la moitié des cas présentant des symptômes graves.

Un vaccin efficace, sûr et abordable permet de prévenir la fièvre jaune. Une seule dose du vaccin antiamaril suffit à conférer une immunité durable et une protection à vie contre la maladie. Une dose de rappel du vaccin n’est pas nécessaire. Le vaccin confère une immunité efficace dans les 10 jours pour 80 % à 100 % des personnes vaccinées, et dans les 30 jours pour plus de 99 % des personnes vaccinées.

Action de santé publique

Pour faire face aux épidémies de fièvre jaune, des mesures de santé publique régionales et nationales ont été prises dans plusieurs domaines.

Coordination – Les pays ont établi et mis en œuvre des plans nationaux de riposte visant à lutter contre les flambées de fièvre jaune, en privilégiant les mesures préventives, l’amélioration de la surveillance et les campagnes de vaccination réactives. Suivant la méthode qu’il a adoptée, le secrétariat mondial de la Stratégie d’élimination de l’épidémie de fièvre jaune (EYE) a dirigé la coordination d’efforts importants de prévention et de riposte et a considérablement amélioré la couverture vaccinale, notamment en 2023. Environ 62 millions de personnes ont été protégées en Afrique dans le cadre de campagnes de vaccination de masse, tant préventives que réactives. En outre, environ 17,4 millions d’enfants sont protégés par la vaccination systématique en Afrique. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, en collaboration avec le secrétariat de la Stratégie EYE, soutient les efforts de prévention et de riposte aux flambées de fièvre jaune déployés par les pays.

Surveillance – Certains pays, dont le Cameroun, la Guinée et la République centrafricaine, ont redoublé d’efforts pour améliorer leurs systèmes de détection précoce et de suivi des cas. Il s’agit notamment d’analyser les causes profondes pour comprendre les facteurs à l’origine des flambées et d’analyser les lacunes immunitaires afin de repérer les groupes vulnérables de la population pour cibler la vaccination.

Prise en charge des cas et lutte antivectorielle – Des améliorations ont été apportées au renforcement des capacités pour la prise en charge clinique des cas et les mesures de prévention et de lutte ont été renforcées à l’échelle nationale dans les pays les plus touchés. Des activités de lutte antivectorielle ont également été planifiées dans les zones urbaines où des cas de fièvre jaune ont été confirmés, afin de freiner la propagation de la maladie.

Tests en laboratoire – Les capacités ont été considérablement renforcées. Dans certains pays, les laboratoires nationaux de référence ont renforcé leurs capacités de recherche des IgM et de diagnostic par PCR, en s’appuyant sur des laboratoires régionaux de référence pour les tests de confirmation. Ce renforcement au niveau national et régional est facilité par la mise en œuvre de la Stratégie EYE.

Vaccination – Les campagnes de vaccination sont un pilier essentiel de la riposte à l’épidémie de fièvre jaune. En 2023, près de 62 millions de personnes ont été vaccinées dans le cadre de la Stratégie EYE. Parmi elles, 57,2 millions ont été vaccinées dans le cadre de campagnes préventives de masse au Nigéria, en Ouganda et en République démocratique du Congo, et 686 405 ont été vaccinées dans le cadre de campagnes réactives en Guinée (district de Dabola et Dinguiraye), au Niger (Gazaoua) et en République centrafricaine (Mbaiki). En outre, environ 4 millions de personnes ont été vaccinées contre la fièvre jaune au Soudan dans le cadre de campagnes de rattrapage. Toutes les demandes de vaccination du Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccins (GIC) ont été satisfaites grâce à un financement et à un soutien technique, ce qui a permis de livrer rapidement des vaccins aux pays touchés.

Communication sur les risques et mobilisation communautaire – Des stratégies de communication ciblées sont mises en œuvre pour faire mieux connaître les risques liés à la fièvre jaune, les mesures préventives et l’importance de la vaccination. Elles sont destinées en particulier aux populations difficiles à atteindre, comme les nomades, les réfugiés, les ouvriers forestiers et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. La collaboration avec ces communautés est considérée comme prioritaire afin que les risques liés à la fièvre jaune et les avantages de la vaccination soient bien compris.

Cette approche multidimensionnelle, qui englobe la coordination, la surveillance, la prise en charge des cas, l’amélioration des laboratoires, la vaccination, la lutte antivectorielle et la mobilisation communautaire, met en valeur les composantes essentielles de l’action de santé publique face aux épidémies de fièvre jaune.

Malgré ces mesures énergiques, certaines vulnérabilités demeurent. En effet, il faut s’occuper d’autres épidémies, ce qui peut détourner des ressources et retarder les efforts de riposte, la surveillance et les laboratoires posent des problèmes car la logistique est inadéquate, les échantillons sont mal collectés et les diagnostics sont longs à obtenir, et on constate des retards dans la vaccination réactive lorsque des cas de fièvre jaune sont signalés et quand l’ICG soumet des demandes.

Depuis le 4 mars 2024, l’OMS fournit un appui technique aux autorités sanitaires nationales du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de la RDC, du Soudan du Sud et du Togo pour évaluer la classification finale des cas.

Évaluation du risque par l’OMS

Dans le cadre des efforts constants de surveillance des flambées épidémiques de maladies infectieuses et de riposte, l’Organisation mondiale de la Santé a procédé le 12 février 2024 à une évaluation rapide des risques liés à la fièvre jaune. Celle-ci visait à réévaluer le risque régional actuel que représentent les multiples flambées en cours, dans le contexte d’une résurgence des flambées dans des pays où des campagnes de vaccination préventive ont déjà été organisées et où des lacunes immunitaires persistent, et à réévaluer notamment les capacités de soutien à la riposte (par exemple, les capacités techniques, l’approvisionnement en vaccins et les campagnes de vaccination, les laboratoires et le soutien aux opérations et la logistique (OSL)), et à formuler des recommandations pour que la riposte soit plus efficace et coordonnée.

Après réévaluation, le risque global à l’échelle régionale a été considéré comme modéré en fonction de plusieurs facteurs observés dans la Région malgré les efforts déployés pour endiguer la propagation de la fièvre jaune :

- Le nombre stable de flambées en cours dans la Région.

- La persistance de poches de populations non vaccinées bien que des efforts considérables aient été déployés ces dernières années pour protéger la population par le biais de campagnes de vaccination de masse préventives et réactives.

- La détection des cas confirmés de fièvre jaune en milieu urbain, comme dans la ville de Douala au Cameroun, qui présentent des risques importants en raison de la forte densité de population et de l’existence de liaisons internationales, même si une couverture vaccinale moyenne relativement élevée atténue les risques.

- Le risque de propagation transfrontière, notamment en raison de l’épidémie au Soudan du Sud.

- Les capacités limitées des laboratoires et de surveillance dans certaines régions, qui peuvent entraîner un retard de détection, une sous-estimation de l’étendue de la maladie et une riposte tardive.

- Des difficultés persistantes en matière de classification des cas, d’enquête et d’intervention, exacerbées par d’autres urgences sanitaires.

- Les crises sanitaires simultanées, notamment celles provoquées par la rougeole, la poliomyélite, la variole simienne, le choléra, la diphtérie, l’hépatite E, la fièvre de Lassa et la dengue, rendent difficile une riposte efficace. Ces difficultés sont aggravées par des facteurs tels que l’insécurité alimentaire, les contraintes en matière de sécurité et les situations humanitaires complexes. De plus, le personnel médical et de santé publique est surchargé, car il doit gérer de multiples épidémies en même temps, en plus d’autres urgences sanitaires.

- Les facteurs socioéconomiques, les niveaux élevés de pauvreté et l’allocation de ressources limitées compliquent la lutte contre les flambées.

Bien que le risque global reste faible à l’échelle mondiale, une surveillance active est nécessaire en raison de l’éventualité d’une transmission par des voyageurs et des voyageuses porteurs du virus et compte tenu de la présence du vecteur compétent dans les régions voisines.

Bien que des progrès aient été réalisés dans la lutte contre les flambées, les difficultés et les vulnérabilités persistantes soulignent qu’il faut déployer des efforts durables et coordonnés pour protéger la santé publique. L’impact sur la santé publique persistera tant que les flambées en cours ne seront pas maîtrisées, que la couverture vaccinale systématique ne sera pas suffisamment élevée et que les lacunes immunitaires dans la population ne seront pas comblées. L’importation de cas dans des pays où la couverture n’est pas optimale et où les lacunes immunitaires dans la population persistent représente un fort risque et peut compromettre les efforts considérables déployés pour parvenir à l’élimination.

Conseils de l’OMS

La fièvre jaune est une maladie à tendance épidémique évitable par la vaccination et transmise à l’être humain par des moustiques infectés des genres Aedes et Haemagogus. La prolifération en milieu urbain des moustiques du genre Aedes, qui piquent pendant la journée, peut accroître considérablement les risques de transmission, en particulier dans les zones densément peuplées, et entraîner rapidement des flambées.

Surveillance et coordination : l’OMS insiste sur l’importance de la surveillance active, de la coordination transfrontalière et de la communication d’informations. Il est essentiel d’enquêter sur les cas suspects et de procéder à des tests pour combattre et prévenir les flambées. Il est recommandé de renforcer la surveillance en procédant à des enquêtes et à des analyses de laboratoire pour les cas suspects.

La vaccination comme outil de prévention primaire : la vaccination est le principal moyen de prévenir et de combattre la fièvre jaune. La Stratégie EYE de l’OMS privilégie la vaccination dans les pays qui notifient des cas de fièvre jaune et l’intègre la maladie dans les calendriers de vaccination systématique des personnes âgées de 9 mois ou plus. Sauf dérogations spécifiques, une preuve de vaccination est exigée pour les voyageurs à destination et en provenance des pays où il existe un risque de fièvre jaune. L’OMS préconise l’extension de la couverture vaccinale par le biais de programmes de vaccination systématique et de campagnes de vaccination de masse afin de renforcer l’immunité collective.

Conseils pour les voyages internationaux : la vaccination est conseillée à toutes les personnes âgées de 9 mois ou plus qui effectuent un voyage international à destination de zones où il existe un risque de transmission de la fièvre jaune, telles que déterminées par l’OMS. Le vaccin est considéré comme sûr et efficace et confère une protection à vie. Cependant, les recommandations relatives à la vaccination des nourrissons de moins de 9 mois et des femmes enceintes ou allaitantes sont nuancées. La vaccination est préconisée lorsque les risques sont élevés, en tenant compte du rapport bénéfice-risque.

Aspects réglementaires et validité des vaccins : En vertu du Règlement sanitaire international (RSI 2005), les pays ont la faculté d’exiger des voyageurs à l’arrivée une preuve de vaccination contre la fièvre jaune. Cette vaccination, qui doit être indiquée sur le certificat international de vaccination ou de prophylaxie, est valable à vie. Les vaccins antiamarils approuvés par l’OMS confèrent une immunité à vie, et les doses de rappel ne sont donc plus nécessaires pour les voyages internationaux.

Lutte antivectorielle et communication sur les risques : il est recommandé de lutter efficacement contre les vecteurs en milieu urbain et d’appliquer des stratégies générales pour éviter les piqûres de moustiques afin de prévenir la transmission de la maladie. L’OMS exhorte les États Membres à informer les personnes qui voyagent des risques liés à la fièvre jaune et des mesures préventives et à leur recommander de consulter immédiatement un médecin si des symptômes apparaissent. Ceci permet d’éviter l’établissement de cycles de transmission locaux par l’intermédiaire de voyageurs infectés.

Voyages et échanges commerciaux internationaux : l’OMS déconseille d’imposer toute restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux en raison de la fièvre jaune. Il est recommandé de sensibiliser constamment les personnes qui voyagent aux mesures préventives, dont la vaccination.

Recommandations supplémentaires : compte tenu de la nature évolutive de la transmission de la fièvre jaune, l’OMS conseille aux États Membres de consulter les dernières informations et lignes directrices disponibles sur le site Web de l’OMS sur les voyages internationaux et la santé. Les autorités sanitaires locales sont invitées à collaborer étroitement avec l’OMS et d’autres parties prenantes concernées pour mettre en œuvre des mesures efficaces permettant de prévenir et de combattre la fièvre jaune afin d’assurer la sécurité et le bien-être des populations à risque.

Plus d'informations

- Organisation mondiale de la Santé (3 janvier 2023). Bulletin d’information sur les flambées épidémiques ; Fièvre jaune – Région africaine (AFRO).

- Principaux repères de l’OMS sur la fièvre jaune

- Stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE) (en anglais)

- Laboratory Manual for Yellow Fever (en anglais)

- Countries with risk of yellow fever transmission and countries requiring yellow fever vaccination (November 2022) (en anglais)

- Vaccination requirements and recommendations for international travellers; and malaria situation per country – 2022 edition (en anglais)

- A Global Strategy to Eliminate YF Epidemics (EYE), document for SAGE – October 2016 (en anglais)

- SAGE (en anglais)

- Réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination, octobre 2016 – conclusions et recommandations. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 91 (48), 561-582.

- Stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre jaune (EYE) 2017–2026

- Site Web de l’OMS sur les voyages internationaux et la santé (en anglais)

- Bulletin d’information sur les flambées épidémiques – fièvre jaune dans la Région africaine

Citation recommandée : Organisation mondiale de la Santé (20 mars 2024). Bulletin d’information sur les flambées épidémiques ; Fièvre jaune – Région africaine. Disponible à l’adresse : https://covid.comesa.int/fr/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON510